撰文:邵诗巍,曼昆

在刑事案件中,很多当事人和家属都以为律师的工作就是「据理力争、能言善辩」。但实际上,在一部分定性明确、量刑空间有限的案件中,真正有效的辩护工作,往往并不是一味的和司法机关做对抗,而是更考验律师的沟通能力。

特别是在当前认罪认罚制度背景下,检察院的量刑建议往往对案件的最终结果起着关键作用。这个阶段,律师是否能够读懂办案人员的心理、理解他们在具体案件当中真正关心和在意的问题,从而在求同存异的基础上展开专业沟通,往往决定了案件的走向。

换句话说,律师的专业不仅体现在法理层面的掌握,更体现在能否赢得办案人员的信任。当律师的意见被办案人所认可,往往也就意味着,为当事人争取从宽处理打开了空间。

那么,如何才能更好地理解办案人员的心理呢?这并没有标准答案,更多依赖于长期的办案经验积累,但也并无完全无路可循。本文将结合邵诗巍律师办理的一起涉及虚拟币结算、被控开设赌场罪的案件,如何通过具体策略推进,达到最终有效辩护的理想结果来进行说明。

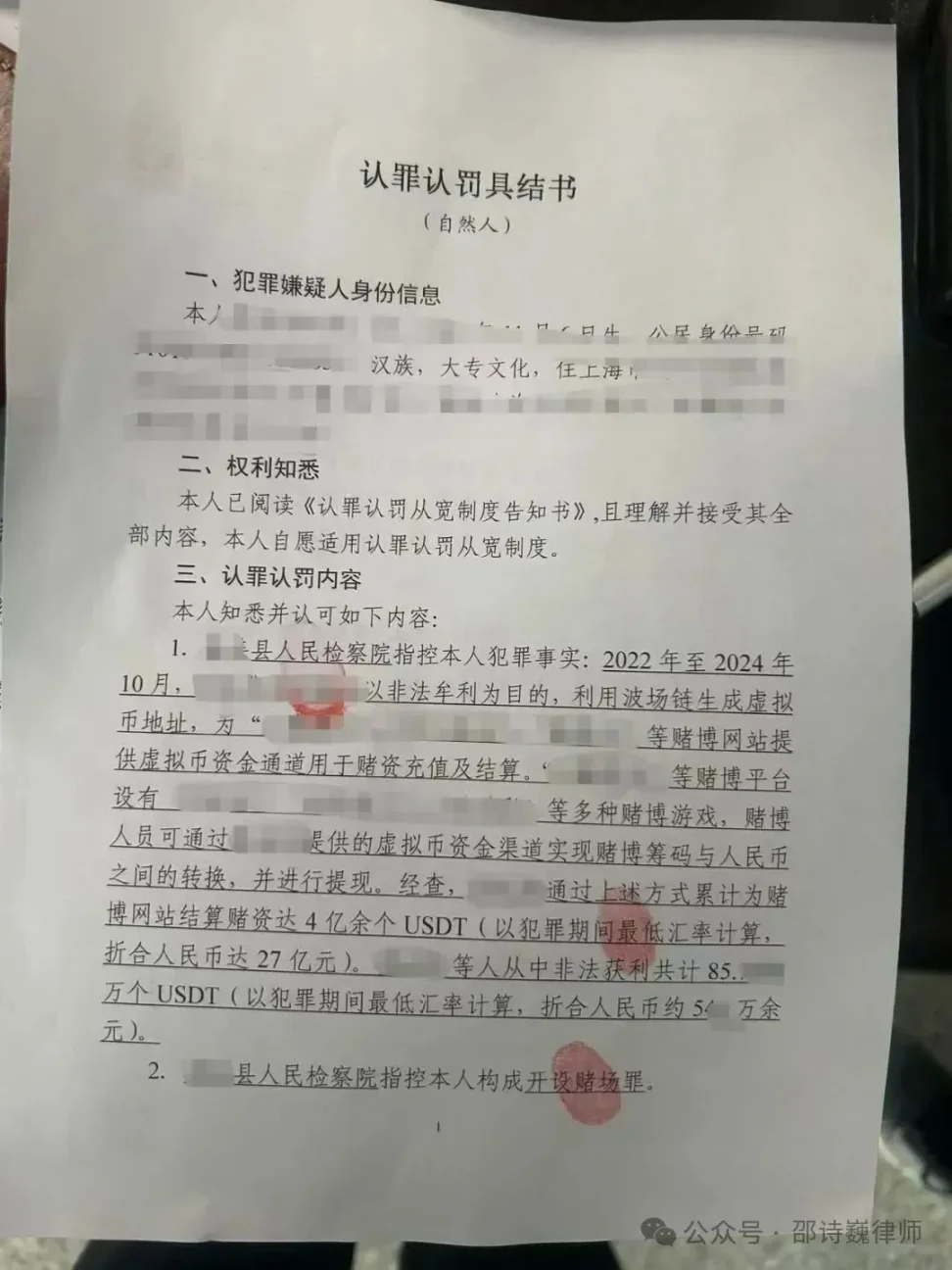

数月前,我接手了一起开设赌场案:当事人是一位程序员,被指控为多个境外赌博网站提供虚拟货币支付结算服务,涉嫌构成开设赌场罪。

根据公安机关的指控,该程序员在过去两年间,帮助多个赌博平台完成了总计超过 4 亿个 USDT 的赌资结算,折合人民币约 27 亿元;其个人非法获利 90 余万个 USDT,约 600 余万元人民币。

依据《刑法》第 303 条关于开设赌场罪的规定,赌资数额累计达 30 万元,或违法所得额超过 3 万元,即属于「情节严重」,通常应处以五年以上十年以下有期徒刑。

面对这样一个定性明确、数据清晰、金额巨大的案件,那么律师还能做什么?辩护的空间到底在哪里?

当我接手本案的时候,公安侦查阶段已经告一段落,在案证据已收集完毕,案子已经移送检察院审查起诉了。

本文重点讲律师在检察院阶段的沟通工作,因为自从认罪认罚制度施行以来,检察官给出的量刑建议对于法院最终判处的当事人的最终刑期起着至关重要的作用。

经过与家属的初步沟通,我了解到,本案当中,其实当事人还有另外 2 个合伙人,他们三人是以工作室的形式对外联系赌博平台,独立承接业务。但是一个合伙人已经去世,另一个合伙人在案发后就人间蒸发了。而当事人是在回国的机场被蹲守多时的民警第一时间当场抓捕。

从律师辩护的视角来看,三人的分工是怎样的?关于 90 余万给 USDT 又是如何约定利润分配的?——这节事实至关重要。原因在于,当事人是在机场在毫无征兆的前提下被当场抓获的,所以也无法构成自首情节,除了赌资及获利数额等常规辩护要点之外,只有争取到从犯身份的认定,才有可能将其刑期拉到 5 年以下。

但这又是一个「死无对证」的案件,引用本案承办人曾在讯问当事人时对他说的原话,「谁知道你说的是不是真的,我们只知道,合约逻辑是你搭的,TG 群跟赌博平台沟通的也是你。你说的你有两个合伙人,A 一个影子都没看到,B 早就死了,那你说是不是你自己干的?怎么查都只有你!」

说实话,直到现在,到底是不是真的存在另外 2 个合伙人,我也不知道。但对于律师辩护工作来说,真相到底是什么?这并不重要,重要的是如何根据现有证据为当事人争取轻判。

除了法条本身,当地既往的判决实践也是构建辩护策略的重要参考依据。正如我在此前文章《 同案不同判?刑事案件中的「地域管辖」问题研究》( 下图)中所提到的——即使是相同罪名,在不同地区,司法实践中出现「同案不同判」的情况,并不罕见。

我对该地区近年来的 「开设赌场罪」+「虚拟币结算」类案件进行了深入检索,但结果并不乐观。例如:

在陈某等人一案中,被告人为赌博平台提供资金结算,赌资累计 9000 余万元人民币,全员被判处实刑;

在方某等利用网络赌博平台开设赌场一案中,被告人虽已退出违法所得达 1000 万元,但仍被判处五年以上有期徒刑;

另外,根据我们团队承办的相关案件,部分办案人员会认为,利用虚拟货币交易属于法院内部会参考的应当认定从重处罚的情节。

在深入调研了当地相关案例之后,更加让我意识到,在该地区司法实践中,开设赌场案件基本「难逃实刑」。更不乐观的是,在现有证据下,本案也无法以「帮信罪」角度进行辩护——因为当事人并非雇员身份,主观明知和合作意图均明显,不具备「辅助性、从属性」地位。

时间紧任务重,当我拿到案卷时,审查起诉期已经过了一大半了。来不及想那么多了,从第一步的阅卷工作开始,着手开干!

近千页的卷宗和几十个 G 的电子数据,让我花了整整 5 天的时间进行了初步梳理。

我考虑本案的棘手之处有两个:

一个是上文提到的,涉案同案人员已「死无对证」,那么如何确定本案中,当事人在其团伙中的地位作用?并且,根据案卷当中公安机关的案情描述,压根就没有提到主从犯,团队人员,将所有的涉案行为均指向他一人:对接赌博平台、搭建合约逻辑、使用 TG 沟通、控制钱包地址,均为当事人操作完成。甚至赌博网站也并无工作人员到案。进一步加剧了当事人「单独作案」的既视感。

另一个是链上的交易数据。这类数据天然具有公开性与客观性。即便公安机关在统计过程中存在一定疏漏,但 27 亿的赌资总额、600 多万元的获利金额,又能扣减多少?

那能不能建议继续抓捕其他合伙人,或者平台方人员呢?提当然可以提。但这些人反侦查能力太强,而且极大可能人不在国内。以目前刑事案件的侦办机制来看,类似这种涉及跨境取证和落地的抓捕建议,几乎没有现实操作性。公安机关一般不会为此走复杂的国际合作程序。

所以我需要好好的思考我的沟通思路,和检察官沟通的时候,到底应该说什么,怎么说?怎么才能把当事人的刑期给谈下来?

实践中,有一类律师的办案方式我们业内称作「死磕派」律师。这类律师在为当事人辩护时,往往会表现出强烈的对抗性,他们通常以「叫板、较劲、不通融、不认输、不达目的不罢休」的方式,对案件中的法律问题据理力争,与办案人员沟通时针锋相对,甚至通过网络对案件中的问题进行曝光,借助社会舆论压力推动案件转向。

这种风格,在一些社会影响力极大、存在争议空间的无罪辩护案件中,确实可能产生一定作用。但在像本案这样,案件定性已经基本明朗、争议焦点集中在量刑区间的情况下,「死磕」往往不仅无效,反而可能起到反作用——在司法机关看来,认罪态度不端正、沟通不顺畅,最终导致量刑结果更重,这类情况我们在办案中并不鲜见。

那是不是说像本案一样定性清楚的案件就只能「躺平走流程、认罪认罚」了呢?当然不是。定性清楚的案件,我们依然能够采取有效的罪轻辩护策略,为当事人争取从轻处理的结果。

当然,对当事人进行罪轻辩护的辩护策略如何展开,根据具体案件的不同,需要具体分析,除了看证据本身,还要综合考量案件所处阶段、承办人的个体性格与行事风格,以及他们对法律规定的理解,对案件事实的整体判断。有些时候,同样的案件,在不同的办案人员手中,可能会呈现出完全不同的走向。

某天一早,我和承办检察官约好了沟通。我提前赶到检察院门口等候,但走进他的办公室时,扑面而来的,是他桌上一摞摞案卷的厚重感。

他整个人看起来异常忙碌,桌上的座机一通接一通,挂了再响,响了再接。我坐在对面的椅子上,默默等着——等待一个合适的「插话点」。

铃声终于安静下来,他抬起头,看了我一眼,语气干脆:「这个案件也没什么争议,尽早做认罪认罚吧,时间也差不多了。我们案子多,院里也想快点起诉出去。」

我顺势提出第一个问题:「那量刑这块,您目前有什么考虑?」

他翻了翻卷宗,有些不耐烦地说:「他说代码是两个合伙人写的?B 都死了多少年了,还 B 写的?卷宗你也看了,A 在这个案子当中一点痕迹都没有的,连有没有这个人都不知道,估计是他编的吧!,这么大金额,参考我们办的其他案子至少也得判 7~8 年吧。

这一瞬间,我能感受到他语气里明显的定性倾向——他与公安机关对案情的看法,基本一致。

坦白来说,单从卷宗来看也确实如此: 与赌博平台对接的是他; 搭合约逻辑的是他; 控制钱包地址的还是他(而且不是多签); TG 聊天记录里,也只有他一个人和平台在沟通。 虽然他说自己只拿固定工资,但又说这么多年都没分钱,连是谁拿多少都讲不清; 而且在最开始的几份笔录里,他甚至完全没提过所谓的合伙人。

这种情况下——不说检察官了,换做任何一个普通人,先入为主的会怎样想?

其实在见检察官之前,我就反复梳理过案件的所有关键证据点——可以说,我是带着明确的沟通目标与准备内容去见他的。他的初步回应并不出乎我意料。

接着,我开始提问对案子的看法。 检察官一开始对我的意见并没有很在意,毕竟,这样认罪认罚 + 数据清晰的案件,办案人员通常会下意识直接走流程。

但紧接着,我说,如果检察院不退侦,就这样把案子诉出去了,您觉得法官会不会要求检察院继续补充证据?就是这么一句话,让他明显一愣,紧接着,放下手头的活儿,拿出笔记本开始记录。

其实,看似本案的定性没有争议,但无论是实体还是程序上的 bug 并不少,例如,虚拟货币司法处置变现流程、涉案金额的计算方法、认定方式等,此外,如果轻易的把当事人定主犯,会存在一些后遗症。如果辩护人坚持要求退侦,这会让本来就第一次办理涉币类案件的检察官也很头大,因为,能调取的证据早就调了,即便将案件退回公安机关,就本案而言,也很难补上来什么更有力的证据。

总之,我看到检察官越记录表情越凝重,嗯,这说明我的意见引起了他的重视。上午沟通了两三个小时,最后,他说,行,你的这些意见确实有一定的道理,我都记来了,我需要再和领导讨论一下,以及有些内容也需要再向公安确认之后才能答复你。 我知道,这次过来,我达到了本次沟通的目的。

接下来的几天,我没有停止推进。我继续和检察官持续保持着线上沟通,对案件中的关键问题点反复讨论、逐项沟通。

最终,本案的量刑建议——从最初检察官口中的至少七八年,一步步往下调。

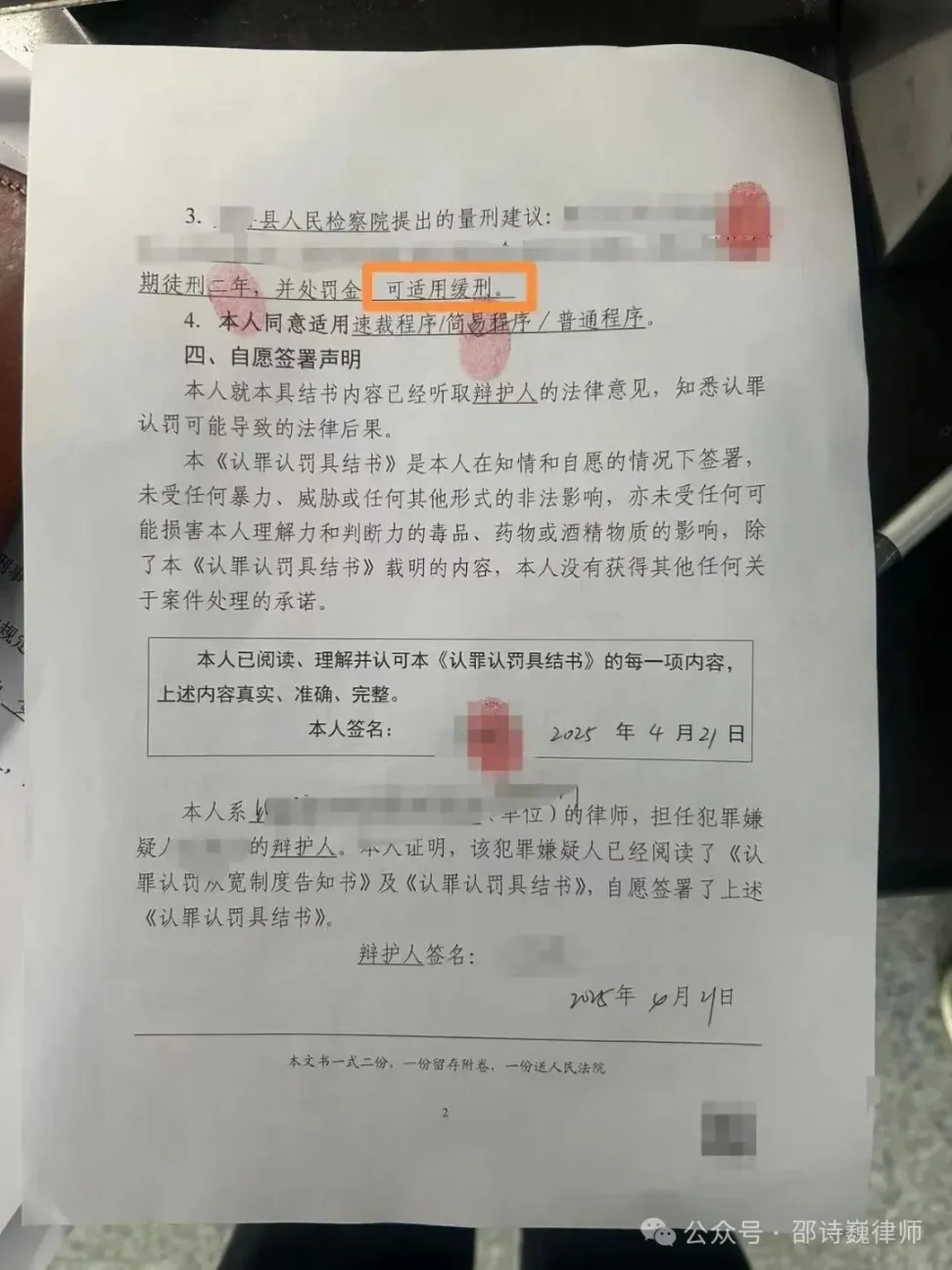

先是被我们说服将量刑建议降至五年以下, 再进一步谈到三年实刑, 然后是 判三缓五, 最后,落在了一个真正让我满意也让当事人满意的结果上: 判处有期徒刑二年,缓刑三年。

这对外行人来说,这可能像个奇迹。

但对我来说,每一步的调整、每一次的说服、每一个沟通节奏的把控,都是按我的工作计划一步步在稳步推进。限于篇幅,以后有机会再分享办案思路以及和检察官的沟通细节。

当最终在电话里和检察官敲定这个结果的时候,检察官说:

这个案子院里领导最终能同意这个结果,确实是你们律师的功劳,辩护人的工作做的确实很到位,我们也承认,你们的观点确实很有道理。

说实话,这话从检察官口中讲出,执业八年来,我本人也是第一次听到,毕竟,圈内人都知道,说是」职业共同体「,又有多少案子当中,承办人与律师之间是彼此相互尊重和认可的呢?

当事人本人对最终这个结果也很满意,所以,后面顺利的签署了认罪认罚,案子移送到法院。但法院阶段,并非一帆风顺。

案子进法院没多久,我的搭档丁律师就接到法官电话——

这个量刑建议检察院是怎么做的出来的?最多也是五年以下,怎么可能适用缓刑?

听到这话,我们心头一紧,毕竟检察院的量刑建议也只是建议,最终的拍板权还是在法官手中。

这中间的曲折就不再细说了,总之,有惊无险,最终法院采纳了检察院的量刑建议,判决结果正式落地: 判处有期徒刑二年,缓刑三年。

说个题外话,法官人也是挺有意思,事后又悄悄的问我们,你们是怎么和检察官沟通下来的?他们平时都不吊我们的?(法官原话如此)

我常说,刑辩律师的工作,很多时候是在夹缝中寻找希望。

案件取得理想结果的背后,其实是建立在律师诉讼策略的周密分析,每一步和承办人的良好沟通基础上的,每一步的工作,都需要踩准节奏、把控好分寸。

案件本身定性明确,涉案金额高,当事人又自愿认罪,表述对事实无异议,对办案单位统计的金额也无异议,就是这么一个看似没有任何空间的案件。但我始终认为,再疑难复杂的案子,只要没有最终判决,就一定存在沟通和调整的空间。问题不在于去否认什么,而在于:如何找到突破点,在现有的证据结构内,推动办案机关作出对当事人更有利的判断。

本案的突破点,不是去质疑定性明确的案件基础事实,而是要精准识别办案人可能的顾虑,找到他们」最不能接受的风险「,再从这些风险出发,推动案件处理方式的调整。

整个辩护过程,我们没有回避案件的严重程度,也没有盲目挑战定性,而是站在一个」让案件顺利走完程序、又能把惩罚拉到合理区间「的角度,做策略设计。总之,站在办案人员的立场,做到充分的换位思考后提出相应的辩护观点,进而为当事人争取到有利结果,是本案取得良好结果的关键因素。

这起案件,其实是经上海数科律师事务所丁悦律师介绍,家属才找到我的。

坦白说,做律师这么多年,我有不少案子是同行介绍过来的。但其实,同行之间的这种信任并不容易,毕竟,这种推荐本身就是一种专业背书,如果介绍的律师把案子搞砸了,介绍人自己的面子也挂不住。特别是像本案,案件新型复杂,涉案金额高,对于任何律师来说看起来都是个十分棘手的案件。

但丁律师却没有丝毫犹豫,第一时间向家属推荐了我。她对家属说:邵律师办理虚拟货币类案件、开设赌场类案件比较多,经验相对丰富,希望我能加入到本案当中。

我听完其实挺感动的。我们俩此前并不认识,但她却愿意在没有任何私交的前提下,真诚地把我推荐给家属。这种信任,本质上也是把当事人的利益放在了第一位。

在整个办案过程中,我们配合得也非常顺畅。无论是案件策略的研讨,还是家属沟通、材料的准备,都能够完美的配合。与此同时,我也很认可她在整个案件过程中体现出来的专业度,她的真诚、善良,以及她对当事人和家属的责任心。

写完这篇文章,我还是想补充几句,也许和案件本身无关,但却和 律师为什么要为「坏人」辩护 这个常被反复提起的话题有关。

可能有人会说,这种案子有什么好辩护的,赌博害了多少家庭,这种人就该重判!你们律师就是帮坏人脱罪的,把黑的说成白的!

但办理了大大小小上百起刑事案件的过程中,让我也看到了,作为刑事律师,我们所面对的,从来不是抽象的「罪名」,而是一个个具体的人。而每个人的背后,都是一个甚至是几个家庭。

以及,每个人的行为即便最终被定性为犯罪,从他们的角度来说,也有其具体原因。

像这起案件,当事人为谋生计,多年来一直在国外打工,因为本身就有炒币经历,且又是程序员,擅长写代码,经人介绍开始做这个「帮平台处理资金结算」的工作。这个决定当然是错误的,但他的初心,是想多赚点钱,给家里人更好的生活。

虽然这两年因为这个业务确实赚了不少钱,但他的生活一直都很节俭,这也是为什么他在交易所账户中的钱基本没动过的原因,除了在需要时少量变现、寄给国内家人生活费之外,剩下的钱,他都攒着,准备给孩子将来读书和生活用。因为他知道,自己的病,可能等不到孩子上大学的那一天了,所以才拼命赚钱,想趁还活着的时候多给孩子留一点。

是的,他确实违法了,但也已经承担了相应后果:被羁押了大半年,也缴纳了违法所得和罚金。但如果将来他还要继续被长期羁押,他这一家老小,会陷入更深的困境。

我们从不否认犯罪的危害性。 但很多时候,律师不仅仅是在为一个被指控的人辩护, 也是在挽救一个已经濒临崩溃的家庭。 这,或许正是刑辩存在的意义之一吧。