作者:Sleepy.txt,动察 Beating编辑:Kaori 从某种意义上说,上一代的 FinTech 或许已经死了。7 月初,硅谷最顶级的天使投资人,彼得·蒂尔旗下的 Valar Ventures 清仓了所持的 480 万股 Wise 股票,成交...

作者:Sleepy.txt,动察 Beating

编辑:Kaori

从某种意义上说,上一代的 FinTech 或许已经死了。

7 月初,硅谷最顶级的天使投资人,彼得·蒂尔旗下的 Valar Ventures 清仓了所持的 480 万股 Wise 股票,成交价 10.30 英镑,总金额接近 5000 万英镑。这家风投机构是 Wise 最早期、也是最核心的支持者,从 2013 年参与早期投资,到 2021 年 Wise 登陆伦敦交易所,Valar Ventures 陪伴它走过了一个完整的创业周期。

如今,这段关系在一笔安静的交易中结束了。

这当然不是一次落荒而逃的退出,也绝不只是账面盈利后的兑现。

金融世界里的很多决定并不会立刻显出意义。投资也好,退出也好,当时可能看不出端倪,但回头看,总能拼出一条清晰的路径,那些选择,其实早已指向另一个未来。

彼得·蒂尔和他的基金 Valar Ventures 是 Fintech 最激进的信徒之一。他们相信银行体系的空隙里藏着被忽视的效率红利,他们押注那些试图用技术绕开监管、重塑支付路径的创业者。这些公司在时代的夹缝中崛起,讲述了一个又一个挑战传统秩序的故事。

但每一场技术革命都会老去。路径被复制、增长趋于平稳,最初的叛逆者也开始变得循规蹈矩。而押注者,往往是最先察觉这种变化的人。

而要真正理解这次退出的含义,还得回到十二年前,彼得·蒂尔刚刚决定押注 Wise 的时候。彼时,银行系统仍在 2008 年金融危机后缓慢复苏,而一群自诩「黑客精神」的创业者,正试图用技术打穿传统金融的封闭栅栏。

彼得·蒂尔正是最早一批相信他们的人。

2013 年,Wise 还叫 TransferWise,只是东伦敦共享办公楼里一个不起眼的小项目。团队不大,两位创始人一个来自 Skype,一个曾在德勤做咨询。

他们想解决的问题并不新鲜,跨境转账太贵、太慢,但方法却很不合常规。TransferWise没有去谈牌照、找银行合作,而是设计了一套汇率撮合机制,让资金根本不需要「跨境」就能完成流转。

模型简单、路径清晰、不依赖金融机构,也正因如此,TransferWise 引起了彼得·蒂尔的注意。

彼得·蒂尔喜欢的,从来都不是主流。

他一直是硅谷最知名的自由意志主义者,对政府、监管与中心化组织始终保持警惕,因此更愿意押注那些绕开旧秩序、强调个体效率的系统性改良。TransferWise 恰好符合这套逻辑,不依赖许可,绕过机构,以用户之间的直接撮合实现汇率定价,产品逻辑自洽,增长路径清晰。

在这家公司身上,彼得·蒂尔看到了他长期坚持的「从 0 到 1」模式,也就是用结构性设计占据一个细小市场,通过效率优势达成微型垄断,然后沿着逻辑边界扩张。TransferWise 的货币撮合机制正是他一贯关注的系统级切口。

2013 年,彼得·蒂尔旗下的 Valar Ventures 领投 TransferWise 的新一轮融资。那是社交、云计算与移动互联网轮番主导话语权的年份,而他做了一个截然不同的选择。

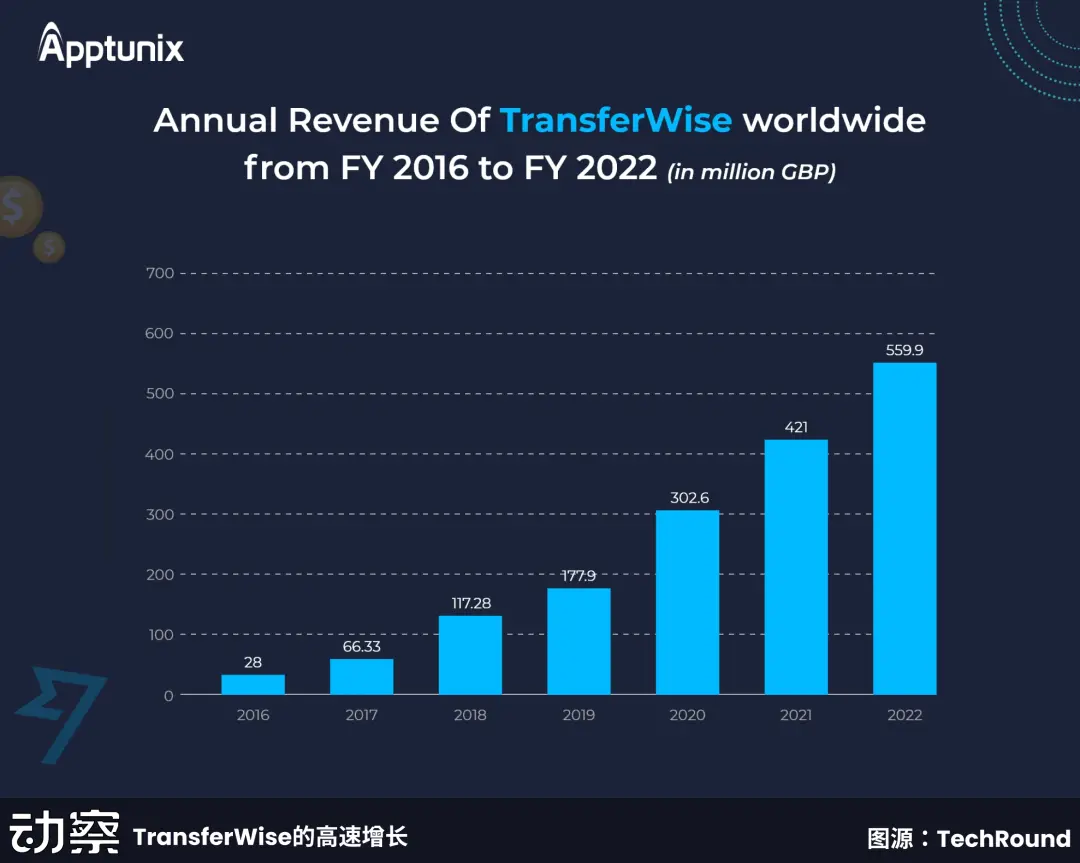

此后几年,TransferWise 展现出的不寻常的增长曲线,证明了彼得·蒂尔的眼光。

2017 年,TransferWise 每月清结算额已突破 10 亿英镑,并且首次实现运营层面盈利,当年营收同比增长超过 150%;到 2020 年,年交易总额升至 670 亿英镑,其中跨境交易约 420 亿,估值达到 50 亿美元,成为当时欧洲增长最快的 Fintech 公司之一。

2021 年,TransferWise 正式更名为 Wise,并于 7 月在伦敦证券交易所直接上市,估值达 87.5 亿英镑,约合 110 亿美元。上市首日,Wise 股价上涨 10%,成为当年伦敦市场最受瞩目的科技股之一。而 Valar Ventures 作为 Wise 的早期投资人,彼时持股超过 10%,是这场 IPO 中的最大赢家之一。

Wise 的崛起,也几乎成了 2010 年代 Fintech 成功叙事的范本,打破银行垄断、效率制胜、理念先行。它没有依赖复杂的金融工程,也没有试图重构整个货币体系,而是专注在现有制度中寻找效率差,用产品优势切入并替代银行的部分职能。

Valar Ventures 和 Wise 的这十年,也确实印证了这种模式的高光时刻。

但英雄故事,总有谢幕时。Fintech 的黄金时代已经结束了。

从前它是「新金融」的代名词,去中介、技术驱动、用户体验为先,用一套更轻的模型去啃咬传统金融的重资产系统。在早期的十年,那些 FinTech 企业一次次复制着那条经典路径,在传统系统边缘撬开一条缝,把银行的利润模型化整为零,拆解成 API、手续费与 UX 的组合拳。

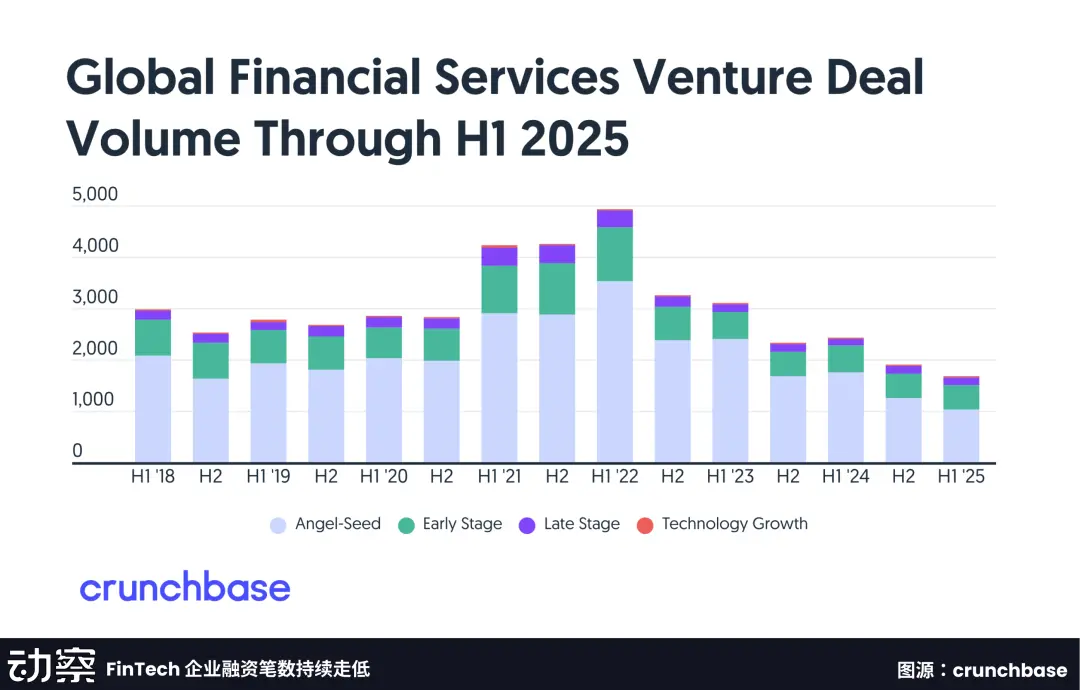

但到了 2025 年,这条路显然走不动了,风投机构对 FinTech 的兴趣正在冷却。

Crunchbase 的统计显示,全球 FinTech 融资交易仅有 1,805 笔,同比减少超过三成;一年前,这个数字还是 2,633 笔。数量的收缩并不意外,但下滑的速度,远比想象中快。

最先感受到寒意的,是靠近 C 端的零售金融业务。PitchBook 数据显示,2025 年第一季度,零售 FinTech 的融资额环比下跌 37.8%。而到了第二季度,就连相对抗周期的企业金融科技,也未能幸免,交易量同比减少约 13%。

过去的 Fintech 靠的是在传统金融系统的边缘做文章,用更轻的模式切入更高的效率点。但当所有容易优化的环节都被改造了一遍后,留下的只有越来越重的合规义务、越来越高的客户获取成本,以及越来越难破圈的增长空间。

Wise 是典型案例之一。

过去一年,它不仅股价从 2024 年高点回落超过 20%,还多次被监管机构问询。今年 6 月,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)对其处以 900 万美元罚款,理由是反洗钱制度严重不合规。与此同时,英国监管机构也开始重新审查其风控机制,Wise 曾引以为傲的轻资产合规模型正在被现实一一击穿。

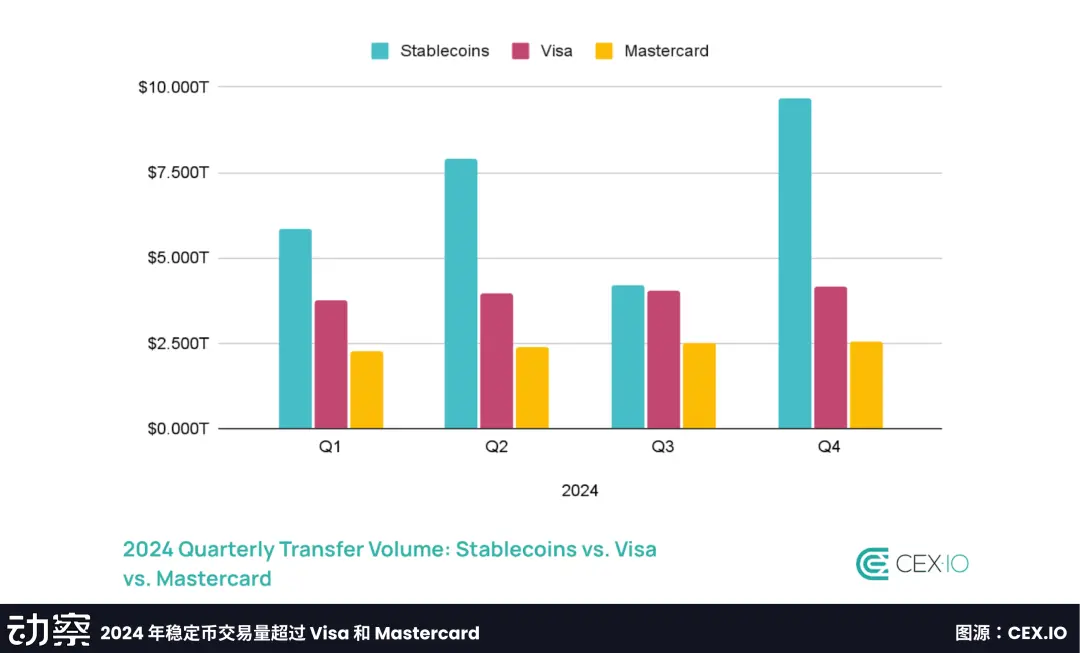

而在业务上,新的压力也正从 Crypto 领域蔓延而来。

稳定币带来的链上支付、实时清算与结算路径,已经开始侵蚀传统跨境转账的利润空间。比起 Wise 这样的中转站式转账方案,越来越多企业开始考虑直接部署链上结算通道,不再依赖银行与支付平台之间的复杂调度系统。

在压力不断上升的情况下,Wise 也开始筹备赴美上市,考虑以 ADR 形式在美挂牌,这意味着它不需要改变公司结构,也能争取美国资本市场更高的流动性与估值预期。

这场被官方描述为「估值优化动作」的再上市尝试,其实是在寻求援救,是一种对流动性、对估值、更是对上一代 FinTech 叙事还能否撑住新一轮资本周期的深层不安。

过去那套 Fintech 模式的确曾孕育出一批杰出的公司。但当 Crypto 开始重写清算与账户体系,「优化」这一路径本身也逐渐失去立足点。

这场革新,终究还是抵达了它的天花板。

回头看,Valar Ventures 在 2013 年的那次下注是对银行系统高成本、低效率的直接回应;而 2025 年的这次清仓则是对旧式金融创新模式的明确告别。

如今的 Crypto,正在变成 FinTech 2.0。

如果说上一代 Fintech 是搭在银行系统之上的效率补丁,那么新一代 Crypto 协议则在试图跳过银行,重写那套系统本身。

这不仅仅是一句理想主义的叙事,现在已经成为了一个肉眼可见的现实。

稳定币的日均链上结算金额早已突破数十亿美元,成为不少企业跨境资金流的新默认路径。它不依赖 Swift,也无需传统银行账户,只需一个地址,便可几分钟内完成全球结算。

更深层的转变发生在后端。清算路径在链上重构,身份认证不再依赖金融机构,利率与资产定价逻辑脱离了央行与银行的设定。那些曾经游离于主流视野之外的模块,正在成为平行金融体系的核心构件。

而这也正迫使 Fintech 的价值捕获逻辑发生根本转向。

上一代 Fintech 的创新,大多集中在表现层,如账户体系、支付通道、UX 设计。它们更像一层更友好的外壳,包裹在原有的金融系统之上,本质都是在提升银行的可用性,而非替代银行自身。

而 Crypto,或者叫 FinTech 2.0,押注的则是协议层、结算层,是那些脱离银行、自我运转的系统组件。它所构建的是一整套独立于银行体系的清算路径与身份系统,从源头上绕开了原有金融架构的依赖。

当价值不再集中于前端接口,而开始沉入后端结构,下注者自然会将目光投向那些系统底部,那个真正有可能撬动秩序的地方。彼得·蒂尔是个敏锐的猎手,他看中那些能重构基础金融秩序的项目,因为它们有可能在底层结构上撼动既有规则。

而在这个下注逻辑之下,Wise 的撤资,也就有了它真正的意义。

从服务前端到构建后端;从连接银行到跳过银行;从优化现实到重写现实。

彼得·蒂尔从没有离开金融科技的牌桌。

除了押注 Wise 的 Valar Ventures,彼得·蒂尔旗下还有另一家更具战略意图的基金,Founders Fund。这家机构是最早投资 SpaceX 和 Meta 的硅谷 VC 之一,至 2023 年管理资产超过 120 亿美元。

相比 Valar 常聚焦于早期成长型企业,Founders Fund 更倾向于直接参与系统级、基础设施层面的建设。近年来,这支基金已逐步淡出传统科技赛道,开始集中投入 Crypto 基础设施,围绕稳定币、链上清算以及链上银行系统等构建未来金融框架。

2023 年夏末到秋初,Founders Fund 买入了共计 2 亿美元的比特币和以太坊,各占一半。Thiel 的基金早在 2014 年就曾布局比特币,并在 2022 年市场见顶前清仓,获利约 18 亿美元。这一次,他们重新上桌,只是姿态与语境,已与当年截然不同。

彼得·蒂尔重新押注加密,是在瞄准未来金融秩序的制定权,从资产到协议,搭建自己的金融帝国。

在他的投资组合中,Bullish 是交易场景的前台,连接用户与流动性;Paxos 提供稳定币的合规发行能力;Ubyx 搭建清算协议,负责资金与资产的链上流转;Erebor 则尝试搭建链上银行系统,做链上金融的 Visa + Swift;而 CoinDesk,作为加密领域最大的媒体平台之一,在 2023 年被 Bullish 收入麾下,成为整个系统的话语权出口。

这些被投企业,共同拼出了一套隐蔽但完整的金融底层结构,控制资产锚定,控制清算路径,控制信息传播,无异于是一个加密时代的「影子央行」。

彼得·蒂尔从一开始就没打算只下注于某一家平台公司,他想打造的是一台不依赖传统金融机构,却能独立维持信用、流动性与监管秩序的新金融机器。

这条主线,归根结底,仍是彼得·蒂尔本人的下注哲学在左右。他押注的往往是那些尚未被市场接受、甚至还没有名字的未来。他资助海上城市自治实验,投资冷冻人体研究,也投资过国防科技,他的很多投资都看似异想天开,十分超前。

对他来说,等待是种浪费。下注投资是推动未来实现的方式。

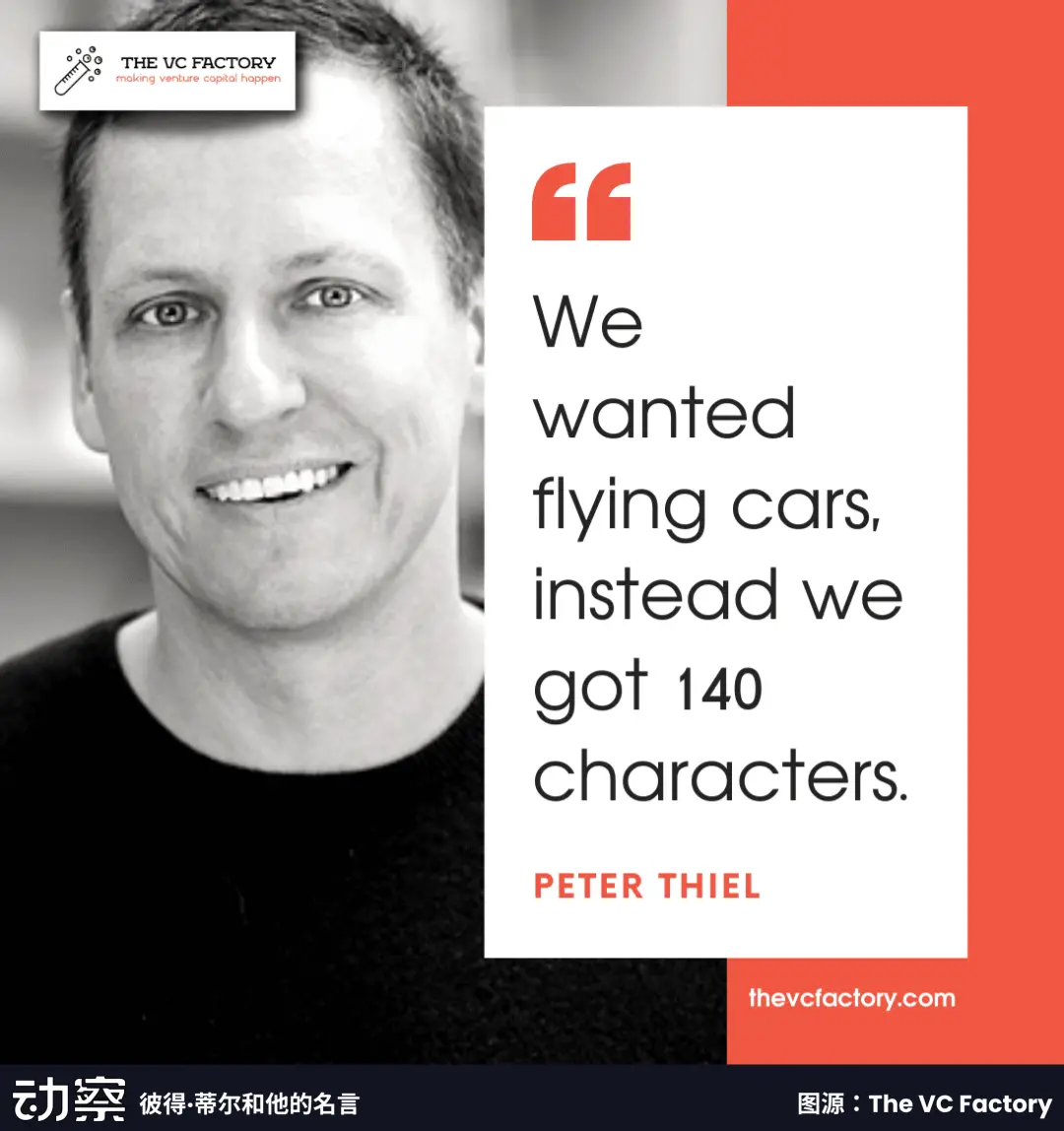

彼得·蒂尔曾说过一句名言:「We wanted flying cars, instead we got 140 characters.」

这是在讽刺这些年来所谓的「科技创新」,最终不过是优化广告投放、延长用户停留时间、制造更多信息茧房。人们用全部的聪明才智,做出了点击率更高的推文,却没有离未来更近半步。

彼得·蒂尔不满足于在现有系统里做优化,他要寻找那些能重写系统底层逻辑的起点,从能源、医疗、太空探索,到现在的 Crypto。

他投的项目可以偏执,节奏可以很慢,但每一步都要奔着那个「飞行汽车」的世界去。

十余年前押注 Wise,是因为它能在传统金融系统的缝隙中提升效率;而现在押注 Crypto,是因为他要从底层重构一套金融体系。

从缝隙中的优化,到底层的重构。彼得·蒂尔正在把筹码从一个旧共识的尽头,押向另一个新共识的起点。

于是他从 Wise 退出,转身向一个更远的世界走去。

推荐阅读:

对话华尔街神算子 Tom Lee:公司财库模式优于传统 ETF,以太坊将迎比特币式爆发增长