作者:Cong, L. W., & Mayer, S.;编译:曹馨元;来源:Journal of Financial Economics2025年3月,Strategic digitization in currency and payment competi...

作者:Cong, L. W., & Mayer, S.;编译:曹馨元;来源:Journal of Financial Economics

2025年3月,Strategic digitization in currency and payment competition一文构建了法定数字货币与私人数字货币PDM之间的竞争模型。研究发现,各国战略性地推动其法定货币数字化来增强采用率并对抗PDM竞争。较不占主导地位的货币更早实现数字化,这反映了先发优势;占主导地位的货币则会推迟数字化,直到面临竞争;最弱的货币则放弃数字化。延迟数字化使得PDM能够占据主导地位,最终削弱法定货币。同时,研究还强调了地缘政治因素、稳定币以及法定货币与私人数字货币之间的互操作性如何影响货币的数字化和货币竞争。中国人民大学金融科技研究所对研究核心部分进行了编译。

引言

随着技术进步的加速,全球经济活动日益数字化。据国际清算银行(BIS)数据,全球数字支付的年交易总额已达数百万亿美元规模。虽然银行主导的支付系统(如ACH、SWIFT、信用卡网络)长期占据主导地位,但近几十年来,以PayPal、M-Pesa为代表的非银行支付机构,以及Apple、阿里巴巴等大型科技公司也迅速崛起,提供更快捷且功能更丰富的支付方式。这一趋势促使各国重新思考货币体系的设计,部分实现了哈耶克(1976)设想的私人货币发行与法币的竞争格局。

诸如加密货币、稳定币及去中心化金融(DeFi)等私人数字货币(Private Digital Money, PDM)已经对传统法币体系构成挑战。因此,许多国家开始推动货币和支付系统的数字化改革,例如巴西的Pix、印度的UPI系统,以及全球多个国家推出的央行数字货币(CBDCs)。

本研究旨在探讨在PDM快速发展的背景下,不同国家在货币数字化过程中的战略选择与竞争格局。作者构建了一个动态博弈模型,模拟法币与PDM在支付领域的采纳竞争。研究发现:采用率较高但国际影响力相对较弱的法币(如人民币)往往是最早推进数字化的国家,具有“先发优势”;而拥有主导货币地位的国家(如美元)则会在面临竞争压力后才进行数字化,呈现出“后发优势”;而国际影响力和采用率都较低的货币则可能放弃数字化进程。这种策略性延迟可能会为PDM留下市场空间,从而削弱法币在数字支付体系中的地位。

此外,文章还指出,地缘政治考量、稳定币的发展、以及法币与PDM之间的互操作性,都会对未来货币数字化和支付体系竞争格局产生影响。

文献综述

本文与多个研究领域存在紧密联系,主要贡献在于拓展了关于数字货币竞争的理论模型。现有研究多聚焦于CBDC对银行体系(如存款与信贷)的影响(例如Brunnermeier & Niepelt, 2019; Andolfatto, 2021;Garratt & Zhu, 2021),或是结构化估计其对金融系统的冲击(如Whited, Wu, and Xiao, 2022)。本研究则侧重于不同法币之间,以及法币与私人数字货币之间在支付领域的动态竞争,并考虑了国家在数字化进程中的策略选择,尤其是在不对称条件下的动态演化路径。

此外,本文亦回应了关于数字支付系统改革的政策讨论,与诸如Pix 推出对巴西银行竞争的影响(Sarkisyan, 2023),以及政府主导的快速支付系统如何塑造金融生态(Duarte et al., 2022; Kahn, 2024)等研究相呼应。

与Benigno, Schilling, and Uhlig (2022) 探讨全球加密货币如何同步货币政策不同,本文的核心创新在于:(1)引入国家对于法币数字化的内生投资决策;(2)呈现法币与PDM之间竞争的动态过程。模型还为国际货币体系的研究提供了视角,且与储备资产和安全资产的全球竞争相关(Farhi & Maggiori, 2018;Gopinath & Stein, 2021)。

此外,本文也贡献于新兴的地缘经济学文献,强调货币在国际支付中的广泛使用可为国家带来重要的地缘经济影响力。这一视角解释了为何中国等“中等强势货币”国家积极推进货币数字化以提升国际影响力,而拥有主导货币的国家如美国则延迟介入数字化进程,直到其主导地位受到挑战。

最后,从建模方法上看,本文借鉴了实物期权与动态创新投资文献(如Aghion & Howitt, 1992;Dixit & Pindyck, 1994),并将其引入到货币竞争与支付体系的研究中,填补了货币经济学领域对内生货币功能演化路径研究的空白。

研究内容

货币数字化与竞争的动态模型

本文构建了一个动态模型,探讨国家法定货币(fiat money)与私人数字货币(Private Digital Money, PDM)在数字支付领域的竞争过程。模型核心关注货币的交换媒介功能(medium-of-exchange),但其框架也可泛化至货币的储值与记账功能。以下为模型主要设定内容:

模型设定中包含三类可用于支付的货币:国家A与国家B发行的法定货币,以及代表私人部门发行的数字货币PDM。这些货币可为用户提供不同程度的支付便利性,具体体现在三个维度:被接受程度(即与可接受该货币的交易对手匹配的概率)、交易效率(如成本、速度与跨境功能)以及交易过程中的议价能力(如隐私保护程度等)。用户的效用函数中将这些便利性内生化,使得持有不同货币所带来的效用可比较。

在生命周期的一期,用户获得一个单位的初始商品禀赋,并选择将其兑换为某种货币,在下一期完成消费。由于模型禁止商品的跨期储存,用户必须通过货币完成时间的转移;此时货币的“便利效用”就成为其唯一功能来源。用户将在三种货币中进行分散配置,使得每一单位支出的边际便利性与其预期购买力保持均衡。

国家可以通过数字化其本国货币来提升便利性,包括改善支付系统、发行CBDC、或开发新技术渠道。这一过程被建模为具有成本的努力行为,数字化进程在技术上表现为便利性变量(如Z_A、Z_B)的一次跳跃提升。数字化事件为随机到达,其到达强度与政府投入的努力成正比,成本函数为二次型,表示数字化成本会随努力增加而上升。

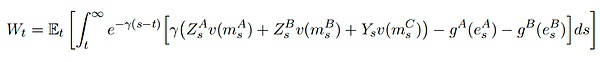

换言之,数字化是一个不可逆、具有不确定时点但可控概率的事件。在模型的竞争框架中,国家A代表拥有较强国际影响力和初始便利性的主导货币(如美元),其便利性记作Z_A^L,国家B则为相对弱势货币(如人民币或欧元),便利性为Z_B^L,满足Z_A^L > Z_B^L 。PDM的便利性Y_t 则设定为随其市场采纳程度(即持币者比例)递增,呈现典型的网络效应增长曲线:

这一设定反映出:用户越多,私人货币提供商的技术、服务、与支付功能越健全,从而进一步吸引用户。

图1 PDM便利性随时间与市场份额变化

在此基础上,模型定义了国家目标函数:国家的效用来自其本国货币在全球支付体系中的采纳份额,减去所付出的数字化努力成本。用户端的最优货币配置通过一个无套利条件决定,即三种货币的边际便利性与其预期升值率之和应相等

国家的策略行为则通过一个Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程刻画,求解该方程组可得出国家在不同竞争格局与便利性状态下的最优数字化努力路径。

整个模型的状态空间由两部分构成:第一是PDM的便利性Y_t,其随时间与持币比例变化;第二是两个国家当前是否已完成数字化,即z∈{LL,HL,LH,HH},分别表示两国均未数字化、A国已数字化、B国已数字化、以及两国均已数字化。模型构建了一个马尔可夫均衡(Markov Perfect Equilibrium),在该均衡下,国家的努力决策与用户的货币持有选择在每一状态下保持一致,并具备时间一致性。

由于该模型在结构上涉及多个状态变量、用户与国家的相互反应函数及不连续跳跃的状态转移,因此作者采用数值方法对方程组进行求解。通过不同参数设定下的仿真路径,模型可以展现国家在面对私人数字货币竞争时的战略动态反应,包括先发优势、后发激励、以及潜在的“退出均衡”。

数值模拟分析

为了揭示模型在理论设定下的动态演化轨迹,作者采用数值方法对HJB方程组进行求解,并通过仿真展示不同国家在私人数字货币崛起过程中的最优应对策略。这一过程不仅验证了理论模型中的机制设定,也为理解现实中各国数字化策略的异质性提供了可视化参考。

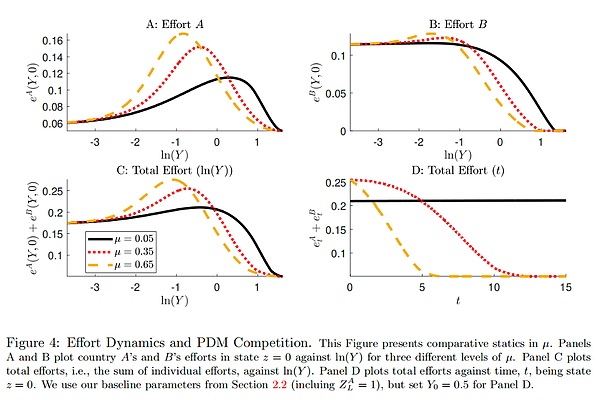

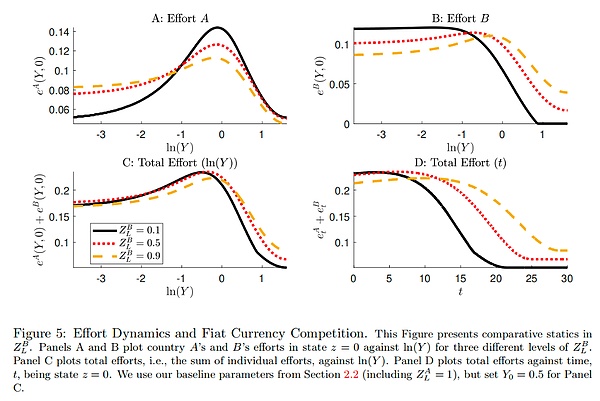

首先,在基础情境中,模拟显示:国家B(中等强度货币)在PDM便利性尚低时即开始积极推动数字化,因为此时B币的便利性相对仍具优势,用户保有意愿较高。数字化努力使其便利性进一步跃升,从而抵御PDM的渗透风险,实现“抢先占位”。而国家A(主导货币)则在PDM成长初期保持观望,仅当私人数字货币便利性逼近其货币水平时才显著加大努力。这种战略延迟源于其初始便利性优势以及对用户粘性的信心,体现出典型的后发激励行为。

进一步地,当PDM的便利性持续提升并逼近A币水平,模型模拟出一种可能的动态路径:用户大规模转向PDM,导致国家B在便利性、网络效应、用户接受度上逐渐失去优势,即便其已实现数字化,采纳率仍持续下滑,最终“战略退出”支付竞争。因此,数字化努力并非充分条件,若时机与路径选择不当,先发也可能转化为高成本但无效的战略。

图2 PDM便利性路径与A/B国货币占比随时间的演化轨迹

此外,模拟还揭示了“制度不对称”导致的福利偏移:虽然A国在早期投入较少,但在PDM日益便利、其他国家未及时进入或已退出后,仍可凭借其技术协同、稳定币外包与平台兼容等机制收割便利性红利。这表明,在全球支付网络中,路径依赖、平台结构与用户网络效应构成了不对称的数字化竞争优势。

最后,作者还对模型进行了参数敏感性测试。结果表明:

1. 若数字化成本下降,各国数字化努力显著前移,PDM的生存空间被压缩;

2. 若PDM便利性增长更快,国家更可能放弃本币数字化而直接退让;

3. 若两国之间的货币便利性差距缩小,则更容易进入混合使用均衡状态,即PDM、A币与B币在不同区域同时存在、用户分层使用。

模型扩展

在基本模型确立之后,作者进一步扩展该框架,纳入更丰富的现实因素以增强其解释力。这些扩展涵盖稳定币、汇率与利率机制、极弱货币的缺席行为,以及政策制定者的战略性延迟决策,从而呈现出更为完整的货币数字化竞争图景。

首先,研究者们引入了稳定币与主权货币之间的替代与互补关系。在许多现实情境中,稳定币虽由私人部门发行,却往往锚定某一主权货币资产,尤其是美元。这意味着,当稳定币在全球支付中获得广泛采纳时,其背后锚定货币也间接受益。因此,一国政府可能无需直接推进本币数字化,而是通过容忍乃至支持稳定币发展,实现“外包式数字化”。模型显示,这一机制在美元主导的全球金融体系中尤为显著——稳定币的广泛使用可能削弱美国推进CBDC的急迫性,却同时增强其全球支付影响力。这种间接路径反映出主权货币与私人数字货币之间合作-替代的双重角色。

其次,作者将模型扩展至包括名义利率与汇率机制,捕捉实际持币成本与跨境资本流动的影响。在现实中,不同货币之间的回报率不仅取决于便利性,还受到利率水平与汇率预期的影响。同时,利率并非总能完全传导至用户层面,在银行体系主导的存款市场中,高政策利率可能未能有效提高存款回报。模型中加入利率传导不完全性(imperfect passthrough)后发现,高利率反而可能提高持币成本,从而降低该货币的相对便利性与用户采纳。这一结果颠覆了传统“高利率=吸引资金”的直觉,突显在数字支付竞争中,用户体验可能比金融收益更具决定性。

模型还分析了极端弱势货币国家的行为,这类国家通常面临高通胀、低信任与技术能力不足等问题,即使推进数字化,其货币便利性提升空间有限。在模型中,这类货币即便数字化后便利性也难以赶上PDM或主权强势货币,用户转向其他替代货币的动力更强。这导致此类国家几乎没有进行数字化投资的动机,出现“策略性退出”现象。这一机制揭示了全球货币数字化进程可能并不均衡,呈现出“分层化数字货币秩序”的趋势。

最后,作者讨论了政策制定者的时间偏好与战略等待行为。部分国家可能更重视短期目标,例如快速扩大支付影响力或抑制私人货币扩张,因此更早进入数字化进程。相对地,具有长远战略视野的国家可能选择延迟决策,观察他国政策效果与用户接受度,再择机跟进。当数字化存在正向溢出效应(如技术共享、用户教育、支付习惯养成)时,后发国家可借助先行者的经验降低自身成本,从而形成“等待均衡”。这种策略虽然在静态看似理性,但从全球效率角度看,却可能导致数字化总体进程延滞,降低社会福利。

政策含义

通过上述模型构建与机制扩展,作者提出了一系列政策启示。首先,对于主导货币国家而言,现有支付便利性虽高,但不能由此产生“惯性观望”。模型显示,私人数字货币的持续扩张将逐步侵蚀其支付主导地位。一旦错失窗口期,即使后续投入资源进行数字化,也难以重新确立原有主导性。因此,这些国家需要从战略高度审视数字化路径,主动而非被动地设计本国CBDC政策与国际支付架构。

对于非主导但具潜力的货币国家,例如欧元区与中国,模型明确指出其拥有最强的先发激励。这类国家若能在技术成熟、用户基数与政策支持下率先实现高质量的数字货币体系建设,有望在全球范围扩大影响力,实现支付权的“跨越式跃升”。政策制定者应利用这一优势窗口,制定配套监管、平台互联、用户激励等措施,抢占数字金融生态的制度高地。

相较之下,极弱货币国家在数字化方面的现实约束更为严峻。由于本币便利性极差,即使数字化也难以获得用户青睐,实际激励不足。此类国家的战略重点应转向跨境支付互联互通、区域性合作框架与对用户教育的基础建设,而非孤立推进技术开发。

此外,模型强调了国家之间在数字化路径选择上的高度外部性依赖。由于本币便利性受他国采纳与平台结构影响显著,若各国各自为政,可能导致“数字化延迟均衡”。因此,BIS、IMF 等国际组织应发挥协调作用,在标准设定、技术共享、监管互认与互操作性设计方面推动全球统一性框架,减少碎片化与重复建设,提高整体福利。

结论与讨论

本文从动态博弈视角出发,提出了一个系统性理论框架,用以解释为何不同国家在面对私人数字货币挑战时展现出异质的数字化策略选择。模型以“便利性”为核心货币属性,将用户行为反馈、国家数字化努力和私人数字货币(PDM)成长路径纳入统一结构,刻画了主权货币与私人支付工具之间的中长期动态竞争机制。

数值模拟结果表明,国家在是否以及何时推进法币数字化的问题上,存在显著的激励结构差异。便利性处于中等水平的国家最具有先发动机,因为此时本币尚具一定优势,若能通过数字化进一步提升便利性,有望稳固甚至扩大市场份额。主导货币国家则由于既有网络效应与用户粘性,往往具备后发激励,只有在PDM便利性显著上升、构成边际威胁时,才会启动数字化进程。相较之下,极弱货币国家由于便利性水平较低,即使尝试数字化改革,也难以逆转被边缘化的趋势,呈现战略退出特征。

模型进一步揭示,在便利性具有网络外部性的前提下,PDM一旦越过临界点,便可能形成自我强化的增长路径。在此情境中,国家即使随后加大数字化努力,也可能因平台不兼容、用户迁移惯性等因素,难以重新建立货币主导地位。这一机制突出了战略进入时机的重要性,即数字化努力若未在关键窗口期内实施,可能失去政策效能,最终陷入“退出均衡”。

此外,本文在基本模型框架上进行了若干关键机制的扩展,进一步增强了理论对现实结构的解释力。其一,模型引入稳定币机制后表明,即便国家未直接推进本币数字化,亦可通过私人稳定币的锚定实现便利性间接提升,构成“数字化外包”路径。该设定有助于理解当前主导货币国家(如美国)在稳定币快速发展的背景下所采取的“观察-利用”式策略。其二,利率传导机制的不完全性会在货币便利性与交易议价能力之间引发反向替代,强化用户迁移的非线性特征。其三,战略等待行为可能在多国同时面临数字化抉择时延缓均衡到来,导致全球支付体系长期处于次优状态。

本研究提供了一个结构完备的理论分析工具,用于刻画主权货币在数字化竞争中的战略行为,也为不同类型国家提供了策略制定的制度逻辑与时机判断依据。模型结果强调:数字化并非线性增长过程,且努力成本、平台结构与路径依赖将显著影响政策成效。因此,对于政策制定者而言,识别介入窗口、设计激励机制以及理解制度异质性对未来货币格局的影响,将是制定长期支付战略的核心任务。